Sophie Calle : l’empêcheuse de voir.

Disons-le d'entrée, quelle idée saugrenue de proposer à une artiste actuelle de se mêler à la célébration du cinquantenaire de la mort de Picasso ! Est-ce vraiment respectueux, non pas de Picasso dont le travail éclaire bien au-delà, mais de l’artiste à qui on le propose ? Sophie Calle, dit-elle, a hésité à occuper les quatre niveaux du musée. On la comprend. Elle finira par accepter et s’en débrouille pas trop mal, il est vrai, grâce à son sens du rebond narratif et à son intelligence sensible. Une des œuvres éclairantes, s'il en est, de son exposition « À toi de faire, ma mignonne », est Le Cénotaphe de Sophie (2017) installé dans le vestibule du musée. Allongée, vêtue d’une robe merveilleusement émaillée due à l’artiste Serena Carone, Sophie Calle, telle une actrice de sa propre mort, se voile le visage de sa main. Elle ne veut pas voir, le visiteur-spectateur-amateur ne distingue pas non plus son regard. Voit-elle ce qu'il ne voit pas encore ? Est-ce le projet ?

Serena Carone, Le Cénotaphe de Sophie, 2017 @ Serena Carone / ADAGP, Paris 2023 © Richard Boutin/ ADAGP, Paris 2023 Collection Sophie Calle et Serena Carone.

Sophie Calle nous empêchera tout au long de l’exposition de voir les œuvres de Picasso, icône absolue de l’art moderne, dans un musée dédié à son travail. Par cohérence, puisqu’elle n’a pas l’intention a priori de voir ce que l'on voit habituellement, elle contourne le défi et ne fait qu’évoquer de loin la vie et certaines œuvres du peintre espagnol en utilisant des dispositifs photographiques et textuels. Picasso confinés : des photographies de tableaux empaquetés pendant le confinement. Picasso fantômes : cinq tableaux de Picasso voilés par des descriptions récoltées auprès du personnel du musée à un moment où les œuvres étaient prêtées à l’extérieur. Autre exemple : son interprétation née d’une anecdote du célèbre Guernica. Elle rassemble au format monumental du tableau de Picasso des dizaines d’œuvres d’art de sa collection personnelle. Le résultat est tout simplement irregardable. Décidément, l’artiste ne veut pas qu’on voit. Par exception, elle « permet » au visiteur de voir, mais sous contrainte, assis dans un fauteuil inconfortable La Célestine de Picasso.

Sommé de prendre le chemin « Sophie Calle », le visiteur n’a guère le temps de se poser de question et avance dans l’exposition. Il en perd le fil picassien pour s’engager dans une rétrospective-testament de l’artiste et elle seule. Au final, en sortant de l’hôtel Salé, on se pose légitiment la question : a-t-on vu autrement la peinture de Picasso en la cachant, comme on pourrait mieux lire un livre en ne le lisant pas ? Se détacher des contextes biographiques, historiques, esthétiques apporte-t-il un plus pour mieux voir ? Soyons francs, tout cela ne nous apprend pas grand-chose, à part quelques anecdotes. Ah si, un homme ou une femme peut décrire, grâce à sa mémoire, des œuvres d’art (Picasso fantômes).

Alors, qu’est-ce que Sophie Calle ne veut donc pas voir au musée Picasso, qu'elle fuie, qui ne l’intéresse pas ou se refuse à partager : l’histoire encore bien réelle et en cours de Picasso, le temps si présent d'une oeuvre, les tableaux achevés et visibles, les portraits photographiques du peintre - il n’y en a aucun dans l’exposition - alors que d’elle un certain nombre illustrent son parcours, sans compter une multitude de portraits d’anonymes. La « matière » qui l’intéresse, il faut aller la chercher ici ou là dans ses travaux antérieurs et dans la seconde partie de l’exposition : le temps qui passe et fait disparaître des êtres chers, l’absence que l’on ne voit pas, un avenir post mortem imaginaire. Sophie Calle œuvre sur une ligne de crête principalement composée de mots. Ayant vécu, comme chacun de nous, de souvenirs, elle cherche à nous convaincre, à nous fournir, entre attachement sincère et détachement ludique, une sorte de preuve de la réalité matérielle de son travail d'artiste. On finit néanmoins par se perdre dans cet inventaire mémoriel autorisé.

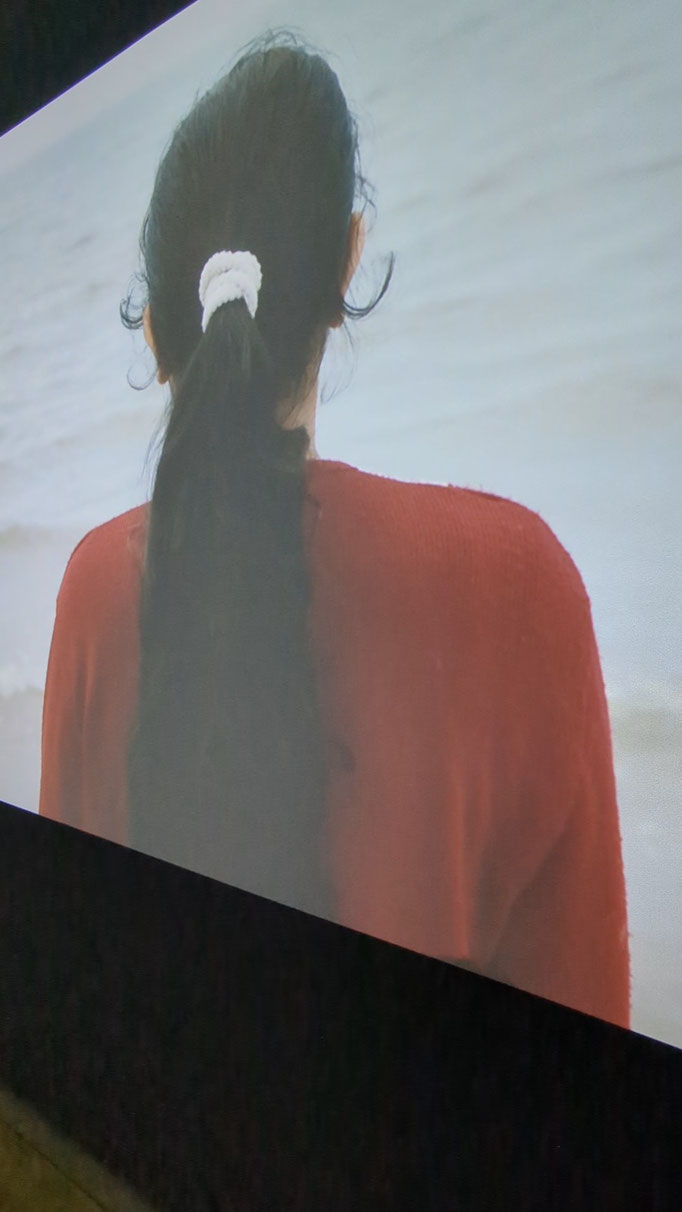

On préférera la captation de la mémoire visuelle qui impacte les regards de ces personnes qui n’ont jamais vu la mer dans son installation vidéo Voir la mer. Tel un clin d’œil, Sophie Calle filme d'abord les personnes de dos, nous empêchant - encore - de voir, cette fois-ci leurs visages. Elle leur demande ensuite de se retourner pour enregistrer leur « premier regard » d’après. Après avoir découvert l’immensité de la mer. Une approche plus traditionnelle dans le vaste répertoire des œuvres de l’artiste, qui date de 2011, mais d’une simplicité et d'une beauté détonnantes. Et tout cela bien sûr sans Picasso le généreux prêteur, absent de chez lui.

Voir la mer (2011), avec Caroline Champetier, directrice de la photographie.

Exposition « À toi de faire, ma mignonne », musée Picasso.

Jusqu'au 7 janvier 2024

Écrire commentaire